2011年10月,小米正式发布了旗下第一款智能手机——小米手机1。小米官方的宣传话语一直以来都是“为发烧而生”,这虽然体现了小米产品针对的是手机发烧友,但是也成为了后来小米被调侃的一处诟病。小米手机1采用了全塑料机身,并搭载高通骁龙Snapdragon MSM8260,由于处理器功耗大,产生热量高,塑料机身散热差,直接导致了小米手机1在运行部分应用时经常处于“发烧”状态。

3G时代互联网崛起,手机开始有了散热需求,铜箔、铝箔等金属导热材料进入手机;4G时代,手机散热量需求显著提升,催生了石墨等散热材料快速发展;5G的应用场景更加广阔,通信能力也更加强大,将推动导热材料需求急速增加。根据前瞻产业研究院预估,2018年~2023年散热产业年复合成长率达8%,市场规模有望从2018年的1497亿元增长到2023年的2199亿元。而2018年手机散热行业规模约为100亿元,未来受益于5G智能终端持续升级的驱动,手机散热市场有望保持高增长,2018~2022年年平均复合增长率有望达26%。从长期发展趋势来看,5G带来的网络流量的增加,服务器散热市场也将持续扩大。

导热材料主要用于解决电子设备的散热问题,用于发热源和散热器的接触面之间,通过使用导热系数远高于空气的热界面材料,提高电子元器件的散热效率。

目前手机终端、平板电脑等轻薄型消费电子受内部空间结构限制的影响,主流的散热方案包括石墨片、石墨烯、金属背板、冰巢散热、导热界面材料(ThermalInterface Materials,TIM)、热管(Heatpipe,HP)和均热板(Vapor Chamber,VC)。导热系数是衡量散热方案的核心指标。以上方案的导热系数,按照由低到高,依次为金属、石墨片、石墨烯、热管和VC。目前石墨+热管/VC融合的解决方案有望成为发展主流。

石墨膜

石墨是相较于铜和铝等金属更好的导热材料,主要原因在于石墨具有特殊的六角平面网状结构,可以将热量均匀地分布在二维平面并有效地转移。在水平方向上,石墨的导热系数为300~1900W/(m·K),而铜和铝的导热系数约为200~400W/(m·K)。在垂直方向上,石墨的导热系数仅为5~20W/(m·K)。因此,石墨具备良好的水平导热、垂直阻热效果。同时,石墨的比热容与铝相当,约为铜的2倍,这意味着吸收同样的热量后,石墨温度升高仅为铜的一半。

石墨密度仅为0.7~2.1g/cm3,原低于铜的8.96g/cm3和铝的2.7g/cm3,可以做到轻量化,能够平滑粘附在任何平面和弯曲的表面。随着技术改善,石墨膜的加工工艺更加成熟,目前最薄可到0.01mm,其水平轴的导热效率也高达1,900W/(m·K)。然而,石墨散热片并不是越薄越好,关键是要将功率器件和散热器之间的缝隙填满。因此,不同应用场景下使用的石墨散热膜各有不同。

主流的散热膜有天然石墨散热膜、人工合成石墨散热膜和纳米碳散热膜三种。

(1)天然石墨膜:完全由天然石墨制成,在真空条件下不会发生脱气现象,在400℃以上的温度也可继续使用,最低能做到0.1mm左右,主要应用在数据中心、基站和充电站等。

(2)人工石墨散热膜:由聚酰亚胺(PI膜)经过碳化和石墨化制成,是当前最薄的散热膜材料,最薄可做到0.01mm,广泛应用于手机、电脑等智能终端产品。

(3)纳米碳散热膜:由纳米碳(石墨同素异构体)制成,散热功率可高达1000~6000W/(m·K),最薄可做到0.03mm。由于纳米碳散热膜加工工序简单,只需要开模和冲切,成本低售价也低。

在消费电子领域,芯片功耗增加和机身结构变化是两大主要发热原因。芯片方面,4G芯片的功耗约为1-2W,而5G芯片功耗将达到5-7W。从机身结构上来看,例如苹果公司推出的iPhone XS中,为了让双层主板更好的散热,主板正反面都贴有非常大块的导热石墨片,同时主板上的A12芯片也涂上了大量的导热硅脂进行散热。且由于OLED材料高温受热易衰退,iPhone XS的OLED屏幕内侧贴了大面积厚度仅为0.1mm的双层石墨。

智能手机中主要使用人工合成石墨膜,用量视手机性能和要求而定,大概在3~6片,使用到的部件包括镜头、CPU、OLED显示屏、WiFi天线、无线充和电池等。其中CPU对散热的性能要求最高,其次是无线充,再次是镜头和电池,最后是显示屏和WiFi天线。

人工石墨散热膜是由聚酰亚胺(PI膜)经过碳化和石墨化制成。聚酰亚胺、胶带和保护膜等是上游关键原材料,其中又以聚酰亚胺(PI膜)为主,成本占比高达30%。PI膜是一种高性能的绝缘材料,可广泛应用于卫星导航、数码产品、计算机、手机等领域。该产品具有较高的技术壁垒,全球范围内生产厂商较少,高端产能集中在国外厂商手中。

石墨烯膜

石墨烯是已知的导热系数最高的物质,理论导热率达到5300W/m·K,远高于石墨。它是由单层碳原子经电子轨道杂化后形成的蜂巢状二维晶体,厚度仅为0.335nm,又称为单层石墨,是碳纳米管、富勒烯的同素异形体。根据中国石墨烯产业技术创新战略联盟标准,单层石墨烯指由一层碳原子构成的二维碳材料。

石墨烯的快速导热特性与快速散热特性,使其成为传统石墨散热膜的理想替代材料,广泛用于智能手机、平板电脑、大功率节能LED照明、超薄LCD电视等散热。除高导热性之外,石墨烯还有其他优异的理化特性,因此下游应用广泛。其中最大的应用场景是锂电材料和导热膜。华为在2019年发布的Mate20X智能手机中,首次将石墨烯用做散热材料,石墨烯锂电池也有望在手机端实现商用推广。

随着石墨烯量产的解决和下游的拓展,预计2020年我国石墨烯市场规模将达到2亿美元,超过全球市场的50%,成为最大的石墨烯消费国家。产业化方面,石墨烯在战略前沿材料中占据关键地位,中国计划实现石墨烯产业“2020年形成百亿产业规模,2025年整体产业规模破千亿”的发展目标。

热管/均热板

热管和均热板(Vapor Chamber,VC)利用了热传导与致冷介质的快速热传递性质,导热系数较金属和石墨材料有10倍以上提升,作为新兴的散热技术方案,近年来开始获得广泛应用。热管的导热系数范围为10000~100000W/m·K,是纯铜膜的20倍,是多层石墨膜的10倍。均热板作为热管技术的升级,进一步实现了导热系数的提升。

热管一般由管壳、吸液芯和端盖构成,将管内抽成负压后充以适量的工作液体,使紧贴管内壁的吸液芯毛细多孔材料中充满液体后加以密封,管的一端为蒸发段(加热段),另一端为冷凝段(冷却段),根据应用需要在两段中间可布置绝热段。吸液芯采用毛细微孔材料,利用毛细吸力(由液体表面张力产生)回流液体,管内液体在吸热段吸热蒸发,冷却段冷凝回流,循环带走热量。

热管的管壳可以是标准的圆形也可以是椭圆、波纹等异形,用于手机中的热管多以圆形和扁平为主。热管内芯的毛细结构主要包括单层及多层网芯、轴向槽道式管芯和烧结粉末管芯等等。

从生产工艺的角度来看,热管的核心技术是纳米烧结吸液芯技术。具体流程为:

(1)在热管内部壁面上涂布一层纳米高分子液体粘结剂;

(2)在粘结剂上涂布一层金属粉末;

(3)送入高温烧结炉内进行烧结;

(4)冷却后即完成热管烧结芯。

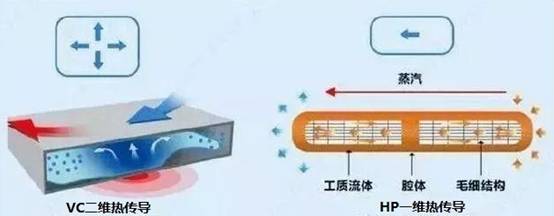

均热板又叫平板热管,其工作原理与热管类似,包括了传导、蒸发、对流、凝固四个主要步骤。两者的差别在于热传导的方式不同。热管的热传导方式是一维的,是线的热传导方式,而均热板的热传导方式是二维的,是面的热传导方式,所以散热效率更加高。研究表明,VC散热器的性能比热管提高20%~30%。

虽然热管和VC的导热系数远高于金属、石墨和TIM材料,但在电子产品超薄化和轻量化的发展背景下,将热管和VC的厚度控制在合理范围面临很大挑战。除厚度需要满足智能手机轻薄化的需求外,热管实际导热系数受长度和外观两大因素的影响。长度越长,导热系数越高。外观方面,打扁和折弯等形状变化都会影响热管的毛细极限和蒸汽腔极限,两大极限值中的较低者决定了热管的最大导热量。由于热管和VC的生产工艺要求较高,目前主要供应链在海外,国内厂商正在积极寻求突破。

笔记本电脑、智能手机呈重量变轻、厚度变薄的趋势。消费者更加喜好轻薄产品,我们可以看到轻薄本的占比正在持续提升,智能手机厚度变得越来越薄。随着集成电路芯片和电子元器件体积不断缩小,其功率密度却快速增加,散热问题已经成为电子设备亟需解决的问题。3月24日工信部印发《关于推动5G加快发展的通知》,5G发展全速前进,与此同时,各种硬件设施向高功耗、高集成度方向发展,同时新兴产业如VR、可穿戴电子设备不断涌现,导热材料行业空间需求将不断扩大。在导热材料逐渐改进,新材料涌入市场下,导热材料将更有利地助推5G的发展。

免责声明:图文素材来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。